检测到您当前使用浏览器版本过于老旧,会导致无法正常浏览网站;请您使用电脑里的其他浏览器如:360、QQ、搜狗浏览器的极速模式浏览,或者使用谷歌、火狐等浏览器。

下载Firefox

下载Firefox

检测到您当前使用浏览器版本过于老旧,会导致无法正常浏览网站;请您使用电脑里的其他浏览器如:360、QQ、搜狗浏览器的极速模式浏览,或者使用谷歌、火狐等浏览器。

下载Firefox

下载Firefox

2025年6月25日,北京大学生命科学学院焦雨铃教授团队和首都师范大学生命科学学院汪颖教授团队在Nature Reviews Bioengineering期刊在线发表了题为“Genome synthesis in plants ”的综述文章。系统梳理了植物基因组合成领域的最新研究进展,并展望了植物合成基因组学未来发展方向。

随着基因组测序与编辑技术的进步,基因组从头设计、化学合成及细胞递送已逐步实现并成为学科发展的新前沿。基因组合成研究一方面致力于深度解析基因组功能机制,另一方面可广泛应用于合成生物学和生物工程领域,包括快速进化筛选优良品系、生物分子产品合成以及生物技术工具开发。自2002年首个病毒基因组被成功合成以来,合成基因组学研究的底盘生物已实现从非细胞生物到原核生物、单细胞真核生物再到多细胞生物的跨越式发展。

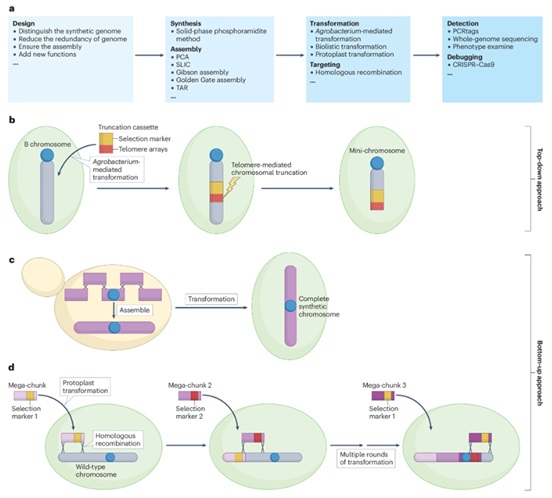

植物基因组的合成有两种基本策略:自上而下和自下而上。自上而下的染色体工程策略侧重于对内源染色体进行改造;而自下而上的策略则采用从头DNA组装技术来构建全新的人工染色体(图1)。模式植物小立碗藓因其高效的同源重组能力和原生质体再生能力,成为实现自下策略、并率先实现部分基因组合成的模式植物。该综述系统梳理了植物染色体片段从头合成的关键流程:基因组设计、DNA合成和组装、大片段递送、靶向替换与验证等步骤。并总结了各模块的核心进展,同时前瞻性地提出了可行的优化方向。

图1 . 植物基因组合成组装策略

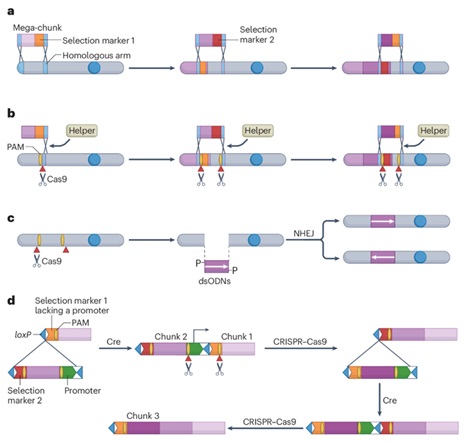

植物基因组合成领域展现出巨大应用潜力,但仍需突破以下关键技术瓶颈:(1)大片段DNA合成与组装成本高昂、周期长;(2)大片段递送效率低;(3)种子植物中靶向整合技术尚不成熟。针对这些挑战,当前研究重点应包括:在大片段合成环节,开发高效寡核苷酸合成技术(如TdT酶法)和酵母体内迭代大片段组装方法,推动自动化“大片段DNA合成组装工厂”建设;在大片段递送入细胞方面,原生质体转化可能是突破口,但需着力提升原生质体再生效率;在大片段靶向整合方面,亟需提高同源定向修复(HDR)和非同源末端连接(NHEJ)介导的整合效率,同时可尝试开发基于新型重组酶的系统(图2)。

图2. 大片段靶向替换植物基因组

植物基因组从头合成研究目前仍处于萌芽阶段,但这项技术有望深刻改变我们对植物基因组的理解,并为可持续农业、生物制造和生物制药提供革命性支持。本综述指出,该领域的下一个重要里程碑可能是实现小立碗藓完整染色体的从头合成。随着小立碗藓基因组合成技术的进步,其有望发展成为适用于种子植物的复杂合成通路或大型基因回路的理想底盘平台,从而为开展种子植物大规模基因组工程研究奠定基础。

北京大学生命科学学院焦雨铃教授和首都师范大学生命科学学院汪颖教授为本文的共同通讯作者。北京大学博士研究生兰天龙为本文的第一作者。中国科学院遗传与发育研究所陈连阁博士参与了本文的撰写。本工作获得了国家重点研发计划、国家自然科学基金委员会、启东-SLS创新基金、广东省合成基因组学重点实验室等项目的支持。

原文链接:https://www.nature.com/articles/s44222-025-00326-1